働けど働けど なお我が暮らし楽にならざり じっと手を見る

という有名な歌は、歌集『一握の砂』(1910年)の中で石川啄木が詠んだものです。

日本の軍事化が進んでいく中で、

いくら働いても生活苦から解放されない庶民は、ため息をつきながら自分の手をじっと見ているしかなかった。

という状況を表現した歌です。

これは今から100年以上も前の状況ですが、現代においても同じようなことは起きています。

その象徴が農家です。

以前、農家の収入について記事を書きました。

農業の収入ってどのくらいあるの?

農薬や化学肥料を使う慣行農業では時給にして1000~1500円程度。

有機農業では、農業者一人あたり150万円~250万円程度の年収。

という悲しい現状について統計データから示しました。

そして。

稼げない理由について

栽培技術が足りない

充分な売り先を確保できない

コスト意識のない労働

この3つを示しました。

今回はこのうちの「コスト意識のない労働」について書いていきます。

目次

朝から晩まで働くのは美徳か

農家といえば、日の出とともに畑に出て、太陽が沈んで暗くなるまで働き続ける、そんなイメージはありませんか?

夫婦でともに畑に出て、仲良く働く。

そんなイメージはありませんか?

実際にそうだとしたら、働いている時間は相当なものになります。

サラリーマン並みに休日があるわけもなく、年間2500時間とか3000時間とか、それくらい働くんじゃないでしょうか。

なぜそんなに働く必要があるんでしょうか。

それは稼げないから。

必要なだけ収入が得られてないから、たくさん働いて少しでも稼ぎたい。

そう考えて必死に働くんです。

欲しいだけの収入を得るために必死に働く、でも稼げない。

そういう現状が農業にはあります。

なぜこんなことが起きているのかといえば、もともと大きく稼げるような業種ではないこともありますが、農業者の労働に対する意識が低いことが最も大きな原因です。

つまり、真剣に働いてない。

まあ、真剣に働いていないと書くと農家の反発を受けそうですが、別の表現をすれば

労働をコストとして見ていない

ということになります。

奥様をタダの労働力としてみていることがその象徴ですが、労働生産性をあまり意識していない農家がけっこう多いです。

目の前にある作業を黙々とこなしていくだけ。

どうやったら時間短縮できるのか、この作業は本当に必要なんだろうか、もっと効率的に作業を進めるにはどうしたらいいだろうか、ということを考えていません。

だから、太陽の出ている時間すべてを農作業に使うことになってしまうんです。

夫婦で必死に働くことになってしまうんです。

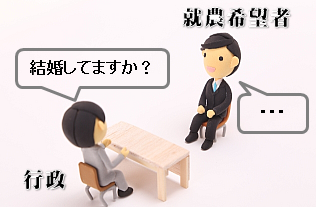

行政の古い考え方

新規就農したいと考えて行政の窓口に相談に行くと、こんなことを聞かれます。

結婚はしていますか?

奥様の協力は得られますか?

ようするに、夫婦そろって農作業をすることができますかという質問です。

話を聞いてみると、二人でやったほうが仕事がはかどるし、二人でやったほうが効率のよい作業も多いから、といったご意見です。

んん?

二人でやったほうがはかどるのは当たり前ですよ。

二人分の労働力を使うんだから。

そこには二人でやったら二人分の収入を得なければならない、という考え方が完全に抜けています。

夫婦でやってほしいという意見の裏には、タダである奥様の労働力をうまく使ってください、という考え方が隠れているんです。

行政の方にはそういう古い考え方がいまだに染みついている、という現状があります。

二人でやったほうが効率的?

ビニールマルチを張るような二人でやったほうが速い作業もありますけど、ほとんどの農作業は一人でやっても二人でやっても効率は変わりません。

作業的には1+1=2といったものがほとんどです。

二人でやったほうが効率的と言っておきながら、その裏にはやっぱり奥様の労働があったほうがはかどるよ、タダの労働を使いましょうよ、という考えがあるんです。

パートナーに頼らず一人でやってきた農業者としてはっきりと言いますが、農業をはじめるのに奥様の協力(労働)は必要ありません。

心理的な支え、生活面での支えは必要だと思いますが、労働力として奥様を必要とする場面はありません。

むしろ、タダの労働力として頼るような農業をやっているようでは健全な農業経営とはいえません。

新規就農の必須条件として「結婚しているか」があたりまえのように挙がりますが、これは完全に無視してください。

行政の「結婚してますか?」といった質問には冷ややかに抵抗してください。

働く時間を制限してみる

さて。

労働をコストとしてみるにはどうしたらいいのかを考えます。

みなさんはアルバイトをしたことがありますか?

時給●円と決められて働く、あれです。

アルバイトは、時給●円で何時から何時までというように時間給も労働時間も最初に決まっています。

だから、月に何時間働くから収入はいくらになる、という計算が簡単にできます。

たとえば時給1000円で月に100時間働けば、収入は10万円です。

時給1000円で150時間働けば、収入は15万円。

たくさん稼ぎたかったら仕事ぶりを認めてもらって時給アップを狙うか、長く働いて収入を増やすか、どちらかしかありません。

農業は、アルバイトのように時間管理していくと作業効率を考えることができます。

まずは労働時間を決めてしまうんです。

1年間で2000時間働く、と決めてしまう。

そうすると1ヶ月に約165時間しか働けません。

1週間に約40時間、週休二日なら1日に8時間しか働くことができなくなります。

太陽が出ていて明るいうちは農作業ができる、ではなくて8時間しか働かないと決めてしまうことです。

そうすると。

限られた時間で、目の前の作業をこなすにはどうしたらいいのかを考えるようになります。

今週中に終わらさなければならない作業を、どうやったらすべて完遂できるのかを考えるようになります。

新しく機械を導入するべきなのか。

作業そのものをスピードアップすればすむのか。

人を雇って解決するべきなのか。

やり方を変えたら結果は同じでも時間短縮になるんじゃないか。

作業そのものが本当に必要なのか、じつはやらなくても結果には大差ないのではないか。

いろんなことを考えるようになります。

これを繰り返して、改善していけば、必然的に労働効率は上がっていくんです。

当たり前のことですが農業の世界ではこれが意外にできていません。

徹底されていない、と言ったほうがいいかもしれませんが。

製造業、工場のライン作業なんかを経験してみるとこういうのは肌身に感じます。

手を右から左に動かす距離、部品が入っている箱を置く場所、ひとつひとつの動きに無駄がでないように最小限の動きで効率的に仕事を進められるように考えられています。

そういうレベルに、農業も到達しなければならないと思います。

今回は。

労働コスト意識の改善として、最初に働く時間を決めてしまうという話をしました。

べつにこれだけが労働コストを意識する方法ではありません。

ほかにもあります。

どんな手を使ってもかまいませんが、まずは自分の労働は有限であることを意識する。

奥様の労働がタダではないことを理解する。

まずはここからです。

ただこれだけ、労働をコストとして意識するだけで生産性を向上させることができるようになります。

参考になれば幸いです。

多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?

たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。

このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。

そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・

このときすでに、じつは大きな間違いをしています。

有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?

有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。

「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」

と、収入は二の次だと言います。

だからこそ見えなくなっていた真実。それは、

有機農業はちゃんと稼げる

ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。

ただし、条件があります。

それは・・・