高校に入学したとき、大学に入学したとき。

就職して会社に入ったとき。

だいたいみんな同じようなレベルの人が集まりますよね。

試験などのフルイをかけているんだから当然です。

趣味嗜好はまったく違うかもしれないけど、かけたフルイに関していうと

だいたい同じレベル

だと言えます。

ところが。

その後1年、2年と経つにつれてだんだん差が開いてくる。

トップをキープし続ける人もいれば、次第に落ちこぼれていく人もいる。

この違いはなんでしょうか。

いくら頑張ってもなかなか伸びない人

ちょっとの頑張りでどんどん成長していく人

同じように努力しているように見えても差がつくのはなぜでしょうか。

これは。

もともと持っている才能の差、ではありません。

もちろん才能も影響しますが、それ以上に大きいのは、

力の伸ばし方を知っているかどうか

この差だと思います。

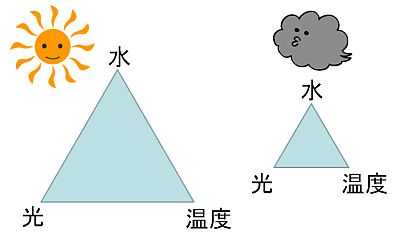

今回は、中学で習ったこともある「てこの原理」について。

大きな成果を出すためには、てこの原理を使えば小さな努力でもいいんだという話をしていきます。

目次

パレートの法則とは

パレートの法則(パレートのほうそく)は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見した冪乗則。経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという理論。80:20の法則、ばらつきの法則とも呼ばれる。

(wikipediaより)

これは働きアリの法則と同じ意味合いで使われていますが、

働きアリのうち、よく働く2割のアリが8割の食料を集めてくる。

働きアリのうち、本当に働いているのは全体の8割で、残りの2割のアリはサボっている。

といった自然界の法則のようなものを数値化した経験則です。

近年ではビジネスの分野でパレートの法則を用いることが多くなってきていて、

売上の8割は全顧客の2割が生み出している。

商品の売上の8割は、全商品銘柄のうちの2割で生み出している。

売上の8割は、全従業員のうちの2割で生み出している。

仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している。

プログラムの処理にかかる時間の80%はコード全体の20%の部分が占める。

といった事象が法則の根拠となっています。

パレートの法則を農業に当てはめてみる

上記の例のうち、

仕事の成果の8割は、費やした時間全体のうちの2割の時間で生み出している。

この事象から、農業の現場においてパレートの法則を当てはめてみます。

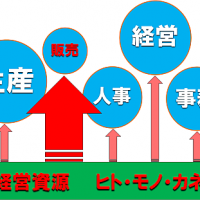

農業では、栽培だけではなく収穫・梱包・出荷の一連の流れがありますし、広告・営業などの販促活動を行ったり直売で店頭に立ったり、インターネット通販のためにサイトを構築したり、経理・人事・顧客管理などの事務作業をしたり、仕事は多岐にわたります。

このとき。

どこに手をかけていけば、もっとも効率よく成果が上がるのかを考える必要があります。

ただ漠然と、目の前に降りかかってくる問題を処理していても、大きく成長していくことはできません。

たとえば、農業にかかわる業務を

生産、販売、経営、事務、人事

というふうに簡略化して分類したとして。

自分はどこが苦手で、どこは得意なのか、平均に届いていないのはどれなのか、を分析してみます。

そして、パレートの法則を当てはめるなら

成果の上がる20%の業務に、80%の資源を集中させる

ことで、大きな成長がでるということになります。

もし、業務全体のなかで販売をしっかりと見直して改善していけば、大きな成果を上げられると分かれば、自分が使えるお金や労働の80%をそこに集中投下すればいいということ。

栽培を見直せば間違いなく成果が見込めると感じるなら、資材や機械、人材を投入していけば小さなコストで大きな成果を生み出せるということ。

ようするに。

やみくもにお金と時間を使うのではなく、使うべきところに集中して使おう。

という話です。

これは、小さな労力で大きな成果を生み出す、つまり

てこの原理

を利用した考え方だといえます。

経営分析、自己分析をする

ではここで。

パレートの法則をうまく使うには、

経営の強み・弱みを把握する必要がある

ことが分かります。

農業経営体として、どこが弱いのか、どこが他と差別化できる強みなのか、改善すべきポイントはなにか。

栽培に資源を集中させたら経営は大きく改善するのか、販売に力を入れたら利益は大きく伸びるのか。

といった経営分析が必要になります。

ここでは詳しくやりませんが、とにかく分析しなければパレートもくそもない、ということだけは知っておいてください。

そして。

経営者である自分の強みを知っておく必要があります。

もちろん弱みも。

営業に集中しなければならない、と分かっても自分自身の営業スキルがとんでもなく低ければ、資源を投下しても成果は上がりにくいですよね。

自己分析して、お金や労働を投入していく業務で成果を出せる能力を持っているのか。

もしなければ、外注するなり雇用するなり、他にゆだねるべきかを判断しなければなりません。

では、自己分析でどんなことを知らなければならないのかというと。

自分はどんなタイプの人間なのかということ。

これについてはウェルスダイナミクスを活用すると、大きくどんなタイプなのかが分かります。

研究者タイプなのか、芸術系クリエイタータイプなのか、人前に出る芸能人タイプなのか、仕組みを作る経営者タイプなのか、モノづくりが大好きな職人タイプなのか。

無料診断でじゅうぶんですので、一度やってみるといいと思います。

また。

単純に、自分の強みとは具体的になにかをリストアップしてみるのもアリです。

誠実さ

キャラクター

几帳面

数字に強い

文章力がある

営業うまい

社交的

コツコツ積み上げていく努力が苦にならない

行動力がある

挙げていくと、なんとなく自分の強みや弱みが見えてきます。

栽培に集中するのが向いているのか、営業をガンガンかけていくのが楽しいのか、デスクワークでパソコンの前に座っているのが性に合っているのか。

これによっても、お金や労働を投入していく業務が変わってくるはずです。

パレートの法則で成長を加速する

まんべんなく、目の前に降ってきた問題を順番に片付けているだけでは大きな成長は見込めません。

力を注ぐべきところはどこなのかを知り、効率よく成長しましょう。

そのためにはパレートの法則が役に立ちます。

成果の上がる20%を知り、そこに資源の80%を集中させる。

同時に、集中させた資源をうまく使える能力が自分にあるのかを分析し、あるなら自分でやるし、ないなら他へ任せるという選択をする。

これを実行していくと、周りの農家よりも確実に早く成長できます。

参考にしてみてください。

多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?

たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。

このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。

そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・

このときすでに、じつは大きな間違いをしています。

有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?

有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。

「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」

と、収入は二の次だと言います。

だからこそ見えなくなっていた真実。それは、

有機農業はちゃんと稼げる

ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。

ただし、条件があります。

それは・・・