異常気象が増えていくと言われている昨今、天災に代表されるような非常事態に遭遇することは農業をやっていれば避けられないことです。

暖冬

猛暑

多雨や小雨

大雪

干ばつ

台風

地震

ひょう

竜巻

農業は、植物工場のようにすべてを管理しないかぎり、少なからず気象条件に左右されるものです。

それはビニールハウスでの栽培であっても日照時間に大きく左右されますし、露地栽培であれば様々な天候の変化によって農家は一喜一憂します。

新規就農を考えているのであれば、メディアで地球温暖化だとか異常気象だとか言われるたびにドキッとするのではないでしょうか?

こんな不安定な気候のなかで、自分は農業をやっていけるのだろうかと考えたりしないでしょうか。

これは、新規就農者であっても30年以上やっているベテラン農家でも同じです。

みんな不安です。

とはいえ。

農業を仕事にしている、もしくはしようとしているのであれば、異常気象に文句を言っている場合ではありません。

真正面から真剣に向き合わなければ、農業を続けていくことができないからです。

経験年数に関係なく、そういった異常な気象の変化に対して、できるかぎりの対策をするのは農家として当然のことだからです。

今回は。

本当に今の状況は異常気象が増えているのか。

そもそも異常気象ってなんなのか。

ということではなくて、

たとえば100年に1度の気象現象に備える必要があるのかということ、について触れていきます。

自分が生きている間に一回起きるかどうかというような大参事を想定する必要があるのかということです。

興味がありましたら、ぜひ最後までご覧ください。

目次

100年先、1000年先を見据えるべきか

もし仮に。

100年災害に備えようとすれば、それなりの設備投資や労働コストがかかります。

超大型台風が直撃することを想定するなら。

ビニールハウスのパイプ径を太くしたりアーチの間隔を狭くしたして強固な仕様に変更。

ナスやキュウリなど支柱を立てたりネットを張ったりして枝を伸ばしていく野菜は、防風ネットを周囲に張り巡らせる。

野球ボールくらいの雹(ひょう)が降ってくることを想定するなら。

作物の葉や実が大きな被害を受けるから、すべての作物にネットをかぶせておくとか、強化ガラスでハウスを建てるとか。

津波が来たら完全に水没してしまうから、車で30分かかるけど離れた所にも農地をもって同時に管理していこうとか。

大干ばつが来ても耐えられるように井戸を10本ほど掘っておこうとか。

これらの対策には、通常の経営ではかからないような金銭的な負担や労働コストがかかってしまいます。

そのコストは、備えただけの災害がやってこなければ無駄になるものです。

ふだんから台風や干ばつに備えておくのとはレベルが違うんです。

潤沢に資金があったとしても、100年災害に備えるべきかどうかは悩ましいところでしょうね。

考え方ひとつで対策は変わる

どこまで対策をするのか。

どこまでコストをかけるのか。

これは個々の考え方によります。

100年災害といっても明日来るかもしれないし100年後に来るかもしれないし、それは誰にもわからないんだから対策は万全であるべきだ。

という人は必ずいます。

一方で。

通常の災害対策でじゅうぶんだ、100年災害が起きてしまったらそれはもうしょうがない、と割り切って考えるべきだ。

という人もいます。

人によって考え方が違うのは当然あるべきことです。

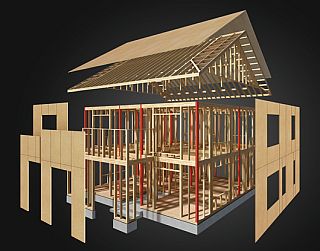

(画像参照:クレバリーホーム)

家を新築するとき、ハウスメーカーを見て回ったり地元の工務店を探したりしますよね。

このとき各社は、自分のところで建ててほしいですから様々な売り文句で営業をかけてきます。

そのなかで、

耐震基準の2倍の性能があります!

地震に強いです!

というような売り文句を目にすることがあります。

「地震に強い家」というフレーズはなんだか響きがよくて安心感があります。

でもここで考えなきゃいけないのは、そもそも耐震基準てなんなのか。

耐震基準は、どのような地震の揺れを想定している基準なのか。

ということです。

どの程度の揺れを想定した基準なのかを知らなければ、耐震基準の2倍だと言われてもピンとくるものがありませんからね。

耐震基準は、以下のような目的で定められています。

●頻繁におこる大きさの地震に対しては、建物の構造に損害がないようにする。

●滅多に起こらないが大きな地震に対しては、致命的な損害を回避し人命を保護するようにする。

ここでいう頻繁におこる大きさの地震というのは震度5程度。

滅多に起こらないが大きな地震というのは震度6や7を指しているようです。

つまり。

想定される災害の大きさをもとに基準はつくられていて、その基準に従って今の家は建てられているということです。

その耐震基準を満たして施行されていれば、震度5程度であれば損傷することはありません。

ということです。

だから、耐震基準の2倍です!という住宅には震度7の揺れに耐えるだけの性能があるかもしれないということになります。

耐震基準を満たしていれば震度5に耐えられるとして、震度7にも耐えられる性能は必要があるんでしょうか。

その耐震強化をすることで500万円も建築コストが上乗せされるとしたら、どれだけの人が採用するでしょうか。

どうするかは個々の考え方によります。

また。

家を建てようと思っている人が住んでいる地域によっても違います。

地震が比較的少ない、大地震が想定されていないような地域であれば、耐震強化住宅を選ぶ人は少ないと思います。

でも東海地震が想定される地域では、コストをかけてでも耐震住宅がほしい人はいますよね。

その人が置かれている環境によって、その人の考え方によって、地震に対する備えは違ってくる。

そういうものなんです。

自分の中に対災基準をもつこと

農業における非常事態の想定や対策も、どこまでやるかは人によります。

多少のコストをかけてでも万全を期して安定を求める人。

通常の備えで対応しきれない事態は潔く受け入れるつもりで、最低限のコストで抑える人。

いろんな人がいます。

いて当然です。

その農家が置かれている地域や気候環境、その農家の非常事態に対する考え方。

100人いれば100通りの選択があるんです。

なにが正解ということはありません。

大事なことは。

どこまでを想定した対策をしているのかを自分のなかにしっかり持つこと。

家の耐震基準のように、どこかが定めた基準があるわけではないので、自分なりに基準をもつことが大切になってきます。

想定しないで、周りの農家がそうしているからとか、なにも考えずに膨大な費用をかけていたりとか、それでは無駄が大きすぎます。

最初はもちろん分かりません。

何度か痛い目にあって、こんな被害が出たら健全に経営していけないと絶望して、それでようやくどこまで対策したらいいのかわかってきます。

新規就農希望者がやるべきことは。

どれくらいの対策をすればどれくらいの事態を想定することになるのかを研修で学びとること。

自分自身の災害に対する備え方を定めること。

この2点ではないでしょうか。

すこしでも参考になりましたら幸いです。

多品目栽培でこんな間違いをしていませんか?

たくさんの種類の野菜を同時に育てる、かんたんに表現すれば家庭菜園を大きくしたような農業。

このような、いわゆる多品目栽培は、有機農業ではよくやられている方法なのでご存じの方もいらっしゃるでしょう。

そして、多くの農家がやってるんだから自分にもできるだろうと、独学で、農家研修で、栽培の基本を学んでから実際に自分でやってみるのですが・・・

このときすでに、じつは大きな間違いをしています。

有機農業が慣行農業の5倍も儲かるって!?

有機農業者は、あまりお金の話をしたがりません。

「収入に魅力を感じて農業をしてるんじゃない。わずらわしい人間関係から解放されて、健康的な暮らしをしたいから有機農業の道を選んだんだ。」

と、収入は二の次だと言います。

だからこそ見えなくなっていた真実。それは、

有機農業はちゃんと稼げる

ということ。家族を養っていくことくらいは簡単に実現できます。しかも、栽培がうまいとかヘタとか関係ありません。誰でも実現できるものです。

ただし、条件があります。

それは・・・